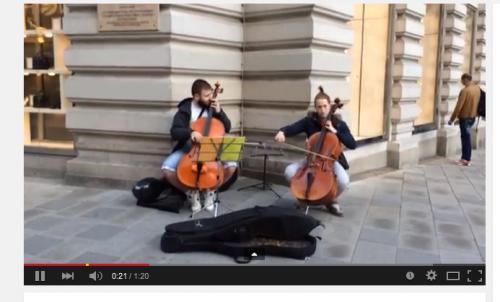

Ja, sagte Diana, die Beiden kenne sie. Gut. Irgendwann mal sei sie bei denen eine halbe Stunde hängen geblieben - und habe erst danach gemerkt, dass es die ganze Zeit leicht geregnet habe. Das, sagt Diana, sage doch alles, was manüber diese beiden Cellisten wissen müsse.

Nein, tut es nicht. Denn um zu verstehen, was meine gute Freundin damit über die beiden - mutmaßlich - slowakischen Musiker sagen will, muss man noch etwas wissen: Diana hasst Straßenmusiker. Aus ganzem Herzen. Und bevor sie jetzt beschließen, Diana unsympathisch zu finden, stelle ich mich an ihre Seite: Ich kann auch sehr gut ohne Straßenmusiker leben.

Schenk uns bitte ein Like auf Facebook! #meinungsfreiheit #pressefreiheit

Danke!

Das liegt mitnichten daran, dass wir - Diana und ich - Musik nicht mögen. Oder jungen Künstlern das Erwerbsleben und Üben im öffentlichen Raum missgönnen. Mitnichten. Nur: Es gibt da einen kleinen, feinen Unterschied, ob man als Passant oder als Anrainer beschallt wird - und zwar unabhängig davon, ob jemand Andreas Gabalier, REM, Udo Jürgens oder Vivaldi strapaziert. Oder ob da einer mein Lieblingslied spielt: Der Schrecken und der Fluch des Straßenmusikers für den Nicht-Passanten liegt in der Wiederholung.

Der schlaue Straßenmusiker weiß nämlich, welcher Song bei ihm am besten geht. Und trachtet danach, ihn möglichst oft zu spielen. Aus seiner Sicht verständlich. „Möglichst oft“ hat in einer Fußgängerzone Potenzial - denn kaum ein Passant bleibt länger als drei Minuten stehen. Es genügt also, drei Lieder im Repertoire zu haben. Besonders gewiefte Musikanten beschränken sich sogar auf zwei. Oder eineinhalb. Und tun mitunter, was Formatradiosender mit Powerplay-Nummern machen: Strophen kürzen, Kantiges rausschneiden - und stattdessen Eingängiges und Refrains ad infinitum wiederholen.

Beim Radiohören kann man da leiser drehen. Oder den Sender wechseln. Als Passant geht man weiter, wenn „Angel“ das zweite Mal kommt - und der wichtigste Ton schon wieder daneben geht. Aber als Anrainer? Eineinhalb Stunden lang „El Condor Paso“ im Wechsel irgendeinem anderen Anden-Heuler? Irgendwann will man dem Indio den Poncho deutlich enger um den Leib wickeln. Und ihm vorher seine Panflöte … egal. Lassen wir das. Gewaltphantasien sollte man nicht öffentlich auswalzen.

Ich weiß, wovon Diana redet, wenn sie ihr Lied vom Leiden durch Straßenmusik anstimmt. Ich wohne nämlich neben ihr. Und was in ihrer Wohnung tönt, erschallt auch bei mir. Sobald es wärmer wird. Täglich. Ab etwa 15 Uhr. Eineinhalb Stunden „Großvater“ & „Fürstenfeld“. Danach eineinhalb Stunden „Father & Son“ versus „Hotel California“. Dann eineinhalb Stunden kleine Nachtmusik gegen Schuberts Forelle. Dann der Panflötist. Und dann wieder STS. An guten Tagen. An schlechten wechseln sich nur Pan & Cat Stevens ab. An ganz schlechten kommt keine Ablöse - dann höre ich „Hotel California“, „Volare“ oder „Take me home, country road“ so lange und isozertifiziert falsch, bis irgendwer die Blumen am Hotelzimmerfensterbrett genau über der Sängerposition gießt. Obwohl dort am Fenster gar kein Blumenkisterl steht …

Aber ich verzettle mich. Denn eigentlich wollte ich bloß erzählen, wieso es sehr viel über einen Straßenmusiker aussagt, wenn Diana bei ihm stehen bleibt. Und bei den beiden Cellisten tat sie es. Ich auch. Und bevor ich Ihnen jetzt zu erklären versuche, wieso, halte ich einfach die Klappe - und lade sie ein, auf das Aus-der-Hand-Wackelvideo mit zweifelhafter Handycam-Mikro-Tonqualität zu klicken. Und sich auszumalen, wie der schwermütige Herzausreisserklang der Celli mit der Melancholie des Liedes wohl vor Ort geklungen und gewirkt haben mag.

Darum: Text aus. Film ab.

Werde auch Du Teil unserer Community und nimm Kontakt zu Journalisten und anderen Bloggern auf. Registrier dich kostenlosund begeistere unsere Community mit deinen Kommentaren oder eigenen Texten/Blogbeiträgen.